サッカーおでんのブログ2の記事を誤って表示させていました。

申し訳ございません。

問題は修正済みです。

引き続きサッカーおでんのブログ(1と2)やサッカーおでん(日の丸サッカーおでんも含む)をお楽しみください。

(2025年10月23日午前5時50分)

全記事公開、カテゴリの追加、日付別一覧ページの追加。これで全ての記事が復活したはず。(2025年9月11日追加)

拡張子が付くように変更。例、~/wp/4/を、~/wp/4.phpに自動で変更。(2025年8月22日修正)

/wp/付きの場合、TOPページに移動するように設定。(2025年8月22日修正)

記事の分類と日付別記事一覧を追加。(2025年4月5日追加)

公開日時が海外時間になっていたため、9時間加えて日本時間に修正。(2025年3月15日修正)

ボールの反応が分かればサッカーが楽しくなる

2023/12/19 05:25サッカー

ボールを触るとき、自分が想像した未来と異なる現実が訪れることはありませんか。

「あれ、そっちに転がるの」

自分の狙いと違う方にボールが動くなら、一度ボールの反応を確認するといいでしょう。

一回確認するだけで十分なので、早めに確認した方が良いですよ。

簡単な方法を紹介します。

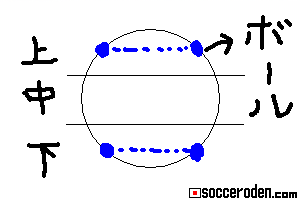

ボールから、3つの高さを作ります。

適当で大丈夫です。

横から見たときの高さで考えます。

ボールの下側、ボールの中心、ボールの上側。(上と下は、下の図の青い線を参考にするといいです。中心から離れるほど扱いが難しくなるため、扱いやすい高さがおすすめ)

この3つを使って実験しましょう。

ボールで実験した結果が知りたいなら「どこを触れば欲しいボールが得られるか」がおすすめです。

ボールの上の部分を蹴る実験方法だと、地面を蹴る形になり怖い。

怪我予防のために、発想を変えましょう。

自分に転がってくるボールを触ります。

ボールの上側を触るとボールが静かになる。

次に、下側を触りましょう。

自分に転がってくるボールの下を触る。

勢いがある場合、ボールが上に動くと思います。

まるで、自らの意思でボールが飛び跳ねたかのようです。

最後に、ボールの真ん中を触りましょう。

ボールの真ん中あたりを触ると、ボールが跳ね返ります。

一番勢い良くボールが動くと思います。

これらの結果から、ボールの扱い方が分かりますよね。

ボールの真ん中(芯)を触ると強いボールになる。

ボールの上や下を触ると弱いボールになる。(芯をはずす)

このことが分かるだけでもサッカーが上手くなりますよ。

シュートでは強いボールが欲しい。

ドリブルやトラップをするときは弱いボールが欲しい。

分かりやすいですね。

ただし、ボールの下を触るときは注意です。

ボールが浮きますからね。

シュートだと、枠の上に飛びます。

ドリブルやトラップだと、ボールが跳ねます。

欲しいボールに合わせてボールの扱い方を変えましょう。(浮かせた方が良い場合は浮かせる。例、シュートだとキーパーの頭の上を狙う、ドリブルやトラップだと、相手の足等をかわす場合等)

今日紹介した記事。

サッカー上達法やサッカーボールの扱い方はサッカー専門サイト「サッカーおでん」で扱っています。

精神的な部分や考え方等は日の丸サッカーおでんにあります。

「サッカーおでんの秘密基地(YouTube)」を始めました。

君が登録してくれると私は嬉しい。

おすすめ動画。

上手くなりたい人におすすめの組み合わせ

購入済み ブラジルサッカー: 世界をリードする メンタルからテクニックまで学べる

サッカーといえばブラジルの印象だったため本屋で購入。「うまいのはペレだけ。あとは同じ(192、193頁)」「『足首を柔らかく』ただブラジルには足首を固定するという考えはないのです(68頁)」「トゥリベーラ(74頁)」

通販を利用するときは、購入者の反応も読んでから購入するか決めた方が良いです。

購入済み モルテン(molten) サッカーボール ペレーダ5000 5号球 中学生以上 国際公認球 検定球

白黒の模様で回転が見やすい。サッカーおでんは、ペレーダ5000(5号球)の土グラウンド用のボールを使用しています。私は第4世代(2013年から)のペレーダを使用。2019年から第5世代が登場。

通販を利用するときは、購入者の反応も読んでから購入するか決めた方が良いです。

ボールに空気を入れるときや空気圧を使用するときに、この潤滑油を使っています。

通販を利用するときは、購入者の反応も読んでから購入するか決めた方が良いです。

購入済み モルテン(molten) ハンドポンプ 空気入れ ペンタゴン

サッカーボールに空気を入れるときに潤滑油をつけて使用します。サッカーおでんは、外見が黒で内側が赤い空気入れを購入。

通販を利用するときは、購入者の反応も読んでから購入するか決めた方が良いです。

(-_-)

過去の記事一覧

Copyright © 2015 socceroden All Rights Reserved.